mottoは、2023年より、手軽にSDGsを実施できるイベント「古着でなにつくろ!」を開催しています。イベントの参加者は、小学生以上のこどもと、その保護者のみなさま。こどもたちは着られなくなった古着を家から持ちより、それをベースにデザインを考え、会場に用意されたモールやボタン、フェルト、リボンなどを活用して、新しいカバンへと生まれ変わらせます。

このイベントに、カバンを彩る素材としてファスナーの提供をしてくださっているのがYKK株式会社(以下YKK)さんです。YKKさんは、企画開始当初から、素材提供に加えて、こどもたちが思い描くカバンを完成できるように、ファスナーのアレンジをサポートするため、当日のイベント運営にも参加してくださっています。

本記事では、ご担当のYKKジャパンカンパニー営業推進室5Rチーム(以下5Rチーム)所属の下田雄啓さんと、福元康博さんのインタビューをお届けします。mottoの活動に協力してくださっている理由、SDGs活動を支えるサステナビリティを重視した企業精神、そして、永続的な活動のためにおふたりが大事にしている姿勢についてお聞きしました。

できることから柔軟に。5Rチームの最初の一歩

——下田さんと福元さんの業務について教えてください。

福元さん:セールスのなかでもカスタマーサポートをメインの業務にしている5Rチームというところに所属しています。このチームは5R(Refuse:不要なごみになるものを使わない/Reduce:ごみを減らす/Reuse:繰り返し使う/Repair:修理する/Recycle:資源として再利用する)をミッションとして約4年前に立ち上がりました。

YKKでは古くから、「他人の利益を図らずして自らの繁栄はない」という企業精神が育まれています。近年、CSR(Corporate Social Responsibility:企業の社会的責任)活動の重要性が盛んに叫ばれていますが、そういった取り組みの合理性が認められる前から、YKKは環境と社会に対して責任をもった選択を重ね、サステナビリティの実現を念頭にファスナー製造を行ってきました。

2015年、国連総会で「持続可能な開発のための2030アジェンダ」であるSDGsが採択されました。以降、徐々に日常の中でもSDGsという言葉を聞かれるようになりましたよね。そういった社会的風潮と企業精神がマッチし、活動を推進するために立ち上がったのが私たちのチームです。

下田さん:私たちはBtoB企業であり、取引をするお客さまは製品を作る企業さまです。実際にファスナーを日常で使ってくださっているエンドユーザーのみなさまとの接点は多くありません。

エンドユーザー向けに修理サービスを表立って構えているわけでもないものの、私たちの元には「ファスナーが壊れてしまったのだけれど、直してもらえませんか」という問い合わせが届くんですね。“使ってくださっている方が長く愛用できるように、求められているなら応えよう。”と、修理の対応をしています。つまり、Repairは以前から実施してきていました。

5Rチームが営業を職務とする営業統括部内に設置されたのは、そんな背景があります。

福元さん:しかし、それ以外の5R活動については手探りの状態でした。リサイクルショップや製品の販売店などを調査し、YKKにできるSDGsを模索しました。

——そんなときに、mottoが「古着でカバンを作るワークショップを企画しているので、そこに不良品のファスナーを提供してくれませんか」と協力依頼のメールをさせて頂きました。

下田:メールを受け取ったときは、実は、「これは協力ができないな」と思いました。ファスナーのスライダー裏面には、一つひとつ、“YKK”と刻まれているんですね。たとえ、Recycleをテーマとしたワークショップであっても、不良品を表に出すわけにはいきません。

しかし、mottoさんの「古着でなにつくろ!」は、YKKが実行していきたい5Rを見事に組み込んだ素晴らしい企画だな、と感心したんです。さらに、“こどもたちが着られなくなった洋服から生まれ変わったカバンにYKKのファスナーが添えられていたら、きっと素敵なんだろうな”と期待が膨らみました。

そこで、ふと、営業用の販促用サンプルについて思い出したんです。

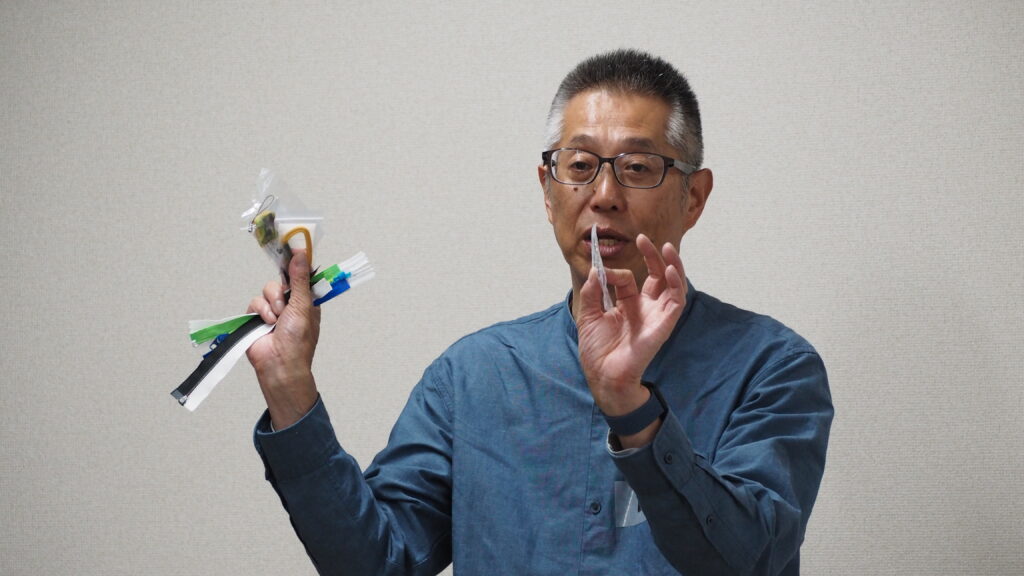

福元さん:ファスナーの種類は日本の商品登録数だけでも10万種類以上あります。営業担当者はその商品群の中からピックアップし、15〜20センチ幅のものを、サンプルとして取引先企業にお持ちして、商談をします。その営業用の素材は、製品の販売が終了すると廃棄処分となってしまっていました。

下田さん:品質は、市場に出回っているものと同等です。「これなら提供できるぞ」と思って、mottoさんに提案させていただいたんです。

社会貢献活動が、マーケティングにもつながる

——提供だけにとどまらず、下田さんと福元さんは、初めて開催した「古着でなにつくろ!」から、会場スタッフとして参加してくださっています。

下田さん:福元さんが、「せっかくなら、提供するだけじゃなくて私たちもお手伝いしよう」と発案してくれて。

福元さん:ファスナーの修理依頼を受け付けておりますが、製品は郵送で送られてきて、それを直して再送しますので、どんな方がYKKのファスナーを使ってくださっているのか、そのお顔を拝見する機会はありません。

また、企業として取引するのも、製品を製造する企業さまです。取引先企業さまは、YKKのファスナーについて深い理解を示して活用してくださっています。だからこそ、「もっとこんなのありませんか?」とか、「こういうふうにしてもらえませんか?」といった、YKKのファスナー製造への挑戦を促進するようなご提案というのはあまりいただかないんですね。

イベントは、直接、目の前の人がYKKのファスナーを手にとってくれる様子を見守れる貴重な場。今日のイベントでも、「噛み合っている部分(エレメント)に何色も使われているよ、こんなの初めて見た!」とか「こんなふうに使えないかなあ」、「ここがもっと違っていたらよかったな」と、感想を言い合ってカバンにぴったりの一本を選んでいく姿を見て、参考になりました。

——こどもたちが作りたいカバンに合わせて、長さの調整をしたり、組み合わせのアイディアを出してくださったりと、おふたりがこどもたちの「こんなのが作りたい!」という気持ちに真摯に向き合っているのが印象的でした。

福元さん:こどもたちのアイディア力にはいつも驚かされますね。営業用のサンプルは持ち運ぶことを前提に一律の長さになっているんです。こどもたちが作ろうとするカバンの大きさによっては、長さが足りない。そういうときは、2本の違ったファスナーを外側に開けるように取り付けます。既製品とは違ったファスナーの活用ができるのも、面白いですよ。

——5Rチームの活動は、社内でも認知されているのでしょうか。

下田さん:積極的な広報活動はこれからですが、徐々に知ってもらえています。以前、新製品の製造を担当する部署から、「新製品について、率直な意見をもらいたいんだけど、mottoさんのイベントの参加者のみなさまに試してもらうことはできないだろうか」と持ちかけられたことがありました。

実際に、新製品である衣服を会場に持ち込み、保護者のみなさまに試着してもらって、ファスナーの使用感について声を聞かせてもらいました。「古着でなにつくろ!」は、Reuse・Repair・Recycleが組み込まれた企画です。より使用者目線に立った良い新製品を作るための意見を頂戴でき、私たちにとってはRefuseにもなったと感じます。

福元さん:営業用の素材を廃棄するとなると、産業廃棄物になりますから、その量を減らせるのでReduceでもありますよね。

共感・信頼できる団体と協業し、持続的な活動を

——社会貢献活動が、結果として、企業としての利益にも結びついたんですね。「他人の利益を図らずして自らの繁栄はない」という企業精神があらわれているように感じます。活動を行っていくことに、社内で苦労したことはありますか。

福元さん:経営層が主体となってサステナビリティを推奨していますので、法人内のステークホルダーの理解が得られずに苦労するということはこれまでないですね。YKKは営利企業ですから、基盤となる事業のミッションに反することはできません。また、活動の実績があり、かつ共感ができて企業精神と重なる団体と信頼関係を結んで共同でやっていくことも意識しています。基本的なことではありますが、そこが整っていることが、柔軟で前向きな活動の追い風になっていると感じます。

下田さん:経営層が指針を立て、それがきちんと現場にも浸透しているのがYKKなんです。展示会でノベルティの配布をしているのですが、足りないということが起きないように発注を多めにするんですね。展示会後に「ノベルティが余っている」というのを聞きつけると、確保しておいてもらって、参加者にお土産でお配りしたことも。そういったボランタリティに溢れた提案も、喜んで受け入れられる企業風土がありますね。

——提供していただいているファスナーも営業活動で必要なもの。できることから着手しているんですね。

福元さん:大きな投資をすれば、その分に比例したインパクトも起こるかもしれませんが、始動するにはリスクも検討しなければなりません。私たちのチームはまだ発足して大きな成果を残しているとは言えませんが、活動の枠にとらわれずに、できることから着手しています。ミニマムに始めることが、永続的な活動の支柱にもなるのではないでしょうか。

下田さん:そうですね。地道な活動の積み重ねが、SDGsの実現にもつながっていくと信じています。

——今後のYKKさんの活動の展望を教えてください。

福元さん:イベント中に、保護者の方から、「小学生の頃に、社会科の授業で先生が、“ファスナーのスライダーの部分を見てごらん、YKKって書いているだろう。その会社が作っているんだぞ”と教えてくれたのを思い出しました」と声を掛けてくださいました。

今は、昔ほど、「YKKってファスナーの会社だよね」と、生活者のみなさまに覚えてもらえていないのではと感じています。企業としても課題に感じていて、toCを意識したSNS運用にも注力してきました。

toC向けの広報・マーケティングのためにも、エンドユーザーとなってくださっている保護者の方々、こどもたちと直接言葉を交わせる「古着でなにつくろ!」は今後も大切にしていきたい場ですね。

下田さん:現在、5Rチームはカスタマーサポートの部署にあります。しかし、エンドユーザーの声を拾い、知ってもらえる機会創出につながっているため、2025年春からマーケティング室の所属となり、5Rチームからコンシューマーマーケティンググループに名称が変わります。これまで法人主体の活動としては、ファスナー修理を通じたRepairが主軸でしたが、mottoさんとの企画のように、コンシューマーと5Rが一体となった取り組みをさらに推進できればいいですね。

こどもたちの発想力、創造力には、いつも驚かされます。「今日はどんなカバンができるんだろう」と、イベント当日の朝は胸が高鳴るんです。率直に、「楽しいからやっている」というのが本音。その上で、イベントを通じて得られたアイディアや、耳にした意見を反映させた新製品づくりがいつかできれば嬉しいなと、今後のmottoさんとの活動にも期待しています。

インタビュー・執筆 野里のどか